El cuerpo del monstruo, el horror en los grabados oaxaqueños

Por Roberto Acuña

La ecuación es errónea, siempre lo fue, vivimos ante el terror de lo monstruoso, que éste no venga a devorarnos, a paladear nuestro verdadero nombre. Revisamos bajo la cama, apretamos la almohada de plumas o de hule espuma, da igual, la bestia no se detiene ante ningún relleno, el mal busca regresar a nosotros, enfermarnos de lo que somos. Buscamos la herida, el pinchazo en la cabeza, cerramos la puerta y revisamos tres o más veces el candado o el pasador. Nadie vendrá por nosotros –nos decimos-; oculto queda el espejo bajo una sábana. Los sueños son sólo nuestros, pero dejamos encendida la luz de la lámpara. Atrincherados creemos dormir pacíficamente, creemos soñar y que eso que soñamos nos pertenece.

La Bestia está harta de nuestras tonterías, cansado de escuchar su nombre en vano huye de nosotros, no quiere ofrecernos el éxtasis del horror, el orgasmo de su esencia e intenta ocultarse en sus dominios: el sueño, la imaginación, los espejos, pero ni en ellos dejamos de buscarlo y sólo basta una breve insinuación de su parte en nosotros, esa línea de gis que divide su mundo del nuestro para quedarnos insomnes, rendidos ante la noche, la nuestra, paralizados en la corporeidad, en el cansancio infinito que sólo el hombre conoce cuando alguien le robó la parte sublime que lo habita: el sueño, territorio en guerra desde hace ya tanto.

Cada vez que despertamos por una pesadilla perdemos una batalla, no soportamos la verdadera oscuridad y la prueba es el insomnio provocado por el miedo de volver a cerrar los ojos, la tortura de estar con el otro, con nuestro otro, con lo otro en un lugar que pareció pertenecernos pero que nunca fue nuestro. Jamás hemos sido tocados por el misterio, pero éste se ha dejado mirar por todos nosotros, somos Salomé ante la cabeza de Jokanaan, somos Onan ante la imaginación que lo retiene en cama. ¿Qué es el misterio? Saberlo terminaría con éste.

El arte pone de manifiesto ese mundo, sobre todo el grabado cuando da rienda suelta al surco y a la tinta, herida y sangre, imaginación y deseo de un rostro o un cuerpo que aún no se traza sobre la placa o la madera, que por supuesto es una anatomía que no nos pertenece, un territorio que avizoramos y ya, es el lugar de nuestro exilio porque sentimos que allí está nuestra patria, pero ésta nos niega al despertar y son ellos, sus verdaderos hijos, los que logran pellizcarnos los ojos cuando aún tenemos cerrados los párpados, los que inflaman nuestra espina dorsal y sentimos el frío fuego de las pesadillas erizando nuestra espalda, prolongando la noche sobre nuestra carne despierta.

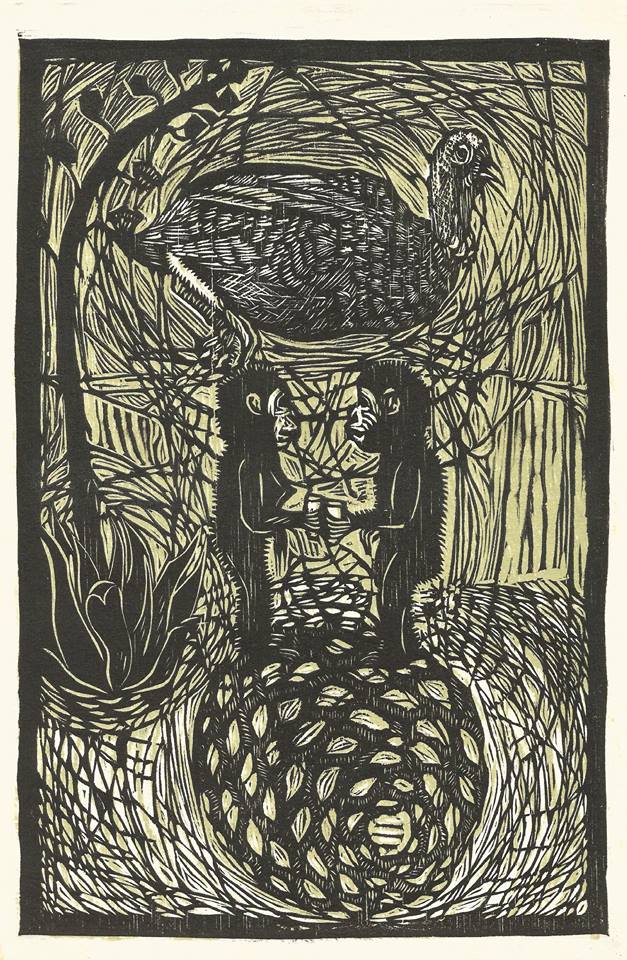

En Oaxaca conocí la monstruosidad de varios grabadores, uno de ellos, José Luis Vásquez (1992) -cuya obra está a lo largo de este texto-, quien traza sus surcos sobre el agave de la amistad y los monstruos surgidos de sus trabajos, habitantes de sus deseos y sueños. El bestiario va desde la familiaridad de los monos que brindan por la vida y la muerte, que comen al amparo de un guajolote con el destino contado y beben mezcal para asentar la amistad; hasta mostrarnos lo informe de los horrores más viscerales e intangibles. Por ejemplo, un gallo pende de las cuerdas de nuestras neuronas, mientras sostiene el canto de su alba rojiza en cada latido de nuestro corazón. ¿Alguien sabe por qué cantan los gallos al alba? Yo prefiero no decirlo.

La cabeza que sueña es otro motivo de este grabador oaxaqueño, un motivo que parte de la cabeza cercenada del cuerpo, pienso en el mito de Perseo y la Medusa que tendrá sus venganzas y sus ecos en Holofernes y Goliat –Caravaggio, siempre-, hasta cifrarse en la imagen decimonónica de Orfeo, el soñador, el artista trágico, la lira como río, el río como Ofelia que sueña desde su ahogo un canto de amor y cuyos guiños encontramos esparcidos en la obra de otro mexicano: Julio Ruelas; especialmente en la aguafuerte “La crítica” de 1906 o “Meduse” (s.f.) o el óleo Cabeza de anfiteatro (s.f.)… La cabeza siempre es apacible mientras sueña o crea, no importa si ésta yace cercenada.

El arte decimonónico tiene un gusto por las cabezas cortadas, no es casual que Washington Irving escribiera su The leyend of Sleepy Hollow en 1920 –y bueno podríamos hablar de la tradición de la literatura gótica, pero no viene a cuento-. La cabeza representa el centro de la razón y del pensamiento, pero también es la encargada de contener el horror del sueño y de los deseos, y sobre todo de la imaginación, formadora de lascas de luces y oscuridades. Ambas, piedras del arte. Por ello, todos somos bifrontes, lo humano es bello y horrible, en conclusión: monstruoso, y todo monstruo, nunca se olvide, tiene algo de divino. Incluso usted.

Si vemos el arte de Vásquez podemos observar cómo el cuerpo queda reducido: la cabeza se oculta o es sacada de sí misma, es expuesta a los círculos de su demencia. Las criaturas que rondan por su imaginación intentan ponerse a salvo de ese saco de carne, pero no pueden dejar de pulular sobre él, sobre nosotros. A veces Vásquez engrilla la pesadilla sobre niños, otras el cuerpo es recuerdo de su etapa fetal por la posición en que lo desarticula, pero siempre deja paso al baile, al juego, al carnaval de lo monstruoso que intenta retornar a la semilla, a la cabeza, a los huesos, a los angustiantes cerebros de esos individuos que los grabados de Vásquez derraman con sus gubias, y así, destrozados por aquello que los forma, por esa Legión que intenta retornar a su cuerpo, ese cuerpo frágil que la niega, que desesperadamente lucha por huir de sí mismo, de las pesadillas, de los diablillos, de los picotazos sobre nuestras orejas que son también las suyas, porque somos parte del monstruo, aunque nunca seremos éste, aunque pensemos –ingenuamente- que nuestro cuerpo es nuestro y de nadie más. Hay sueños que es mejor creer.