¿Y si Bolsonaro no es el problema?

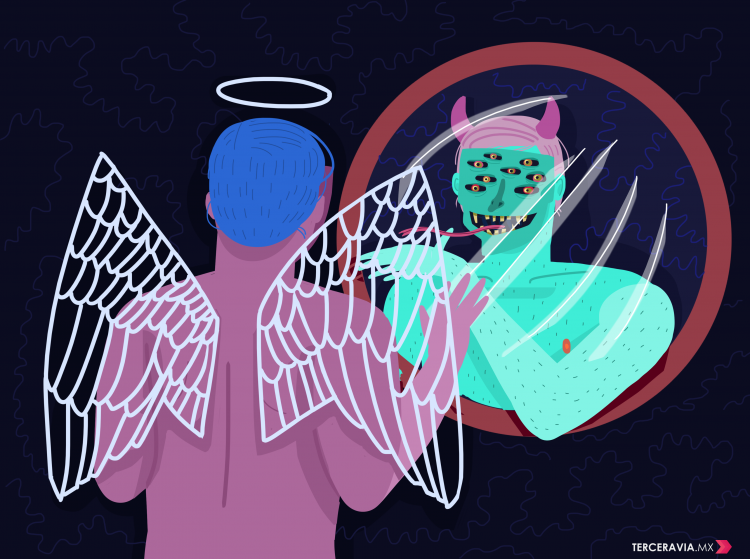

Richar Rorty dijo alguna vez que no hay peor forma de causar un dolor prolongado a alguien que redescribir el mundo de tal manera que esa persona vea cómo son humilladas sus ideas más preciadas y sus creencias más profundas. La sensación es semejante a la que experimentaría un niño al que sus preciosas pertenencias -aquellas en torno a las que teje sus fantasías y que lo hacen diferente de los otros niños- fueran consideradas como basura y arrojadas a un cubo. Aquí defenderé, por tanto, que estamos en medio de una batalla cultural en la que existen movimientos y procesos que han redescrito las formas en que muchas personas se relacionaban con el mundo; sostendré que eso ha creando un ambiente público en el que una importante franja de la población se siente acorralada y ve pisoteadas sus convicciones, y que, como reacción, han visto la posibilidad de una revancha al apoyar a outsiders de la política que reivindican en voz alta los moldes tradicionales.

Pongo algunos ejemplos. Dejemos un momento de lado la importancia y la validez que tienen el feminismo, el discurso de la diversidad y el vegetarianismo. Concentrémonos en que cuestionan seriamente la forma en que entendemos el mundo, porque estas tres bombas de relojería exigen replantearnos todo lo que creíamos saber respecto a temas fundamentales, como por ejemplo: de qué modo amar, la manera en que nos vincularnos con una persona -o somos una persona- que tiene una preferencia o identidad sexual diversa, e incluso lo que comemos. A partir de la visibilización y difusión de estas ideas, muchas personas -que hasta entonces se consideraban aptas y de buena voluntad- empezaron a sentirse desafiadas: estos discursos los hacían ver como seres retrógradas, machistas, e incluso, estúpidos.

Mucha gente comenzó a sentirse fuera de lugar. Por un tiempo prefirieron reservarse sus verdaderas opiniones: las mantuvieron en el cofre de la vida privada, en las pláticas con su familia y con los amigos. El giro del “sentido común” que tuvo lugar en el lenguaje público los ridiculizaba: su educación sentimental era exhibida como una piltrafa de la que debían avergonzarse.

Como era de esperarse, esta incomodidad no se quedó sin reacción.

Primero se buscaron culpables, así fueran inverosímiles: la “ideología de género”, los delicados y quisquillosos “millennials”, el nuevo régimen de lo “políticamente correcto”. No es éste el lugar para desmontar esas coartadas; es más útil aceptar su eficacia como salvavidas en las mareas de un cambio en el discurso público que había descolocado a muchas personas.

Entonces aparecieron Trump, Farage, Le Pen, Salvini, Bolsonaro y los que falten. Ellos encarnan una vaga promesa: la vuelta al mundo sin culpa y sin vergüenza para esos sectores de la población que están hartos de cuidar sus palabras. Por eso el ambiente que se percibe en sus votantes es de revancha. No están locos: han sido forzados a probar lo que significa ser incomprendidos, y esa experiencia no los sensibilizó, sino que los enfureció.

Ahora bien, este ímpetu de desquite es pasajero. El problema de fondo es que el clasismo, el racismo y la xenofobia que hemos visto desatarse no son ya un asunto de ignorancia, que por tanto, se resuelve con la vieja fórmula ilustrada: “hay que leer y viajar”. A muchas personas sencillamente les gusta sentirse superiores a los demás; no son pocos quienes disfrutan ofender a los que consideran inferiores. Eso les permite reafirmarse. Es así como terminan cometiendo actos de crueldad que van de la humillación pública a los ataques directos contra pobres, migrantes, mujeres y personas de la diversidad.

Nos gusta pensar que los votantes que apoyan a estos candidatos lo hacen a pesar de las declaraciones que estos realizan contra las minorías, y no porque se identifiquen con sus contenidos. Lo cierto es que cada vez que uno de ellos toma el poder, aparecen grupos que se sienten legitimados para atacar a personas inocentes, desmetaforizando los discursos de sus voceros del odio.

Vale la pena comenzar a dudar que los votantes son ingenuos por lo menos por dos poderosas razones: primero, porque se obtura la posibilidad de una política de las emociones que se haga cargo de limitar y encauzar el asco al otro, la envidia y los ánimos de venganza, gestionando esas energías en otra dirección: que se odie la corrupción, se sienta asco por el fraude y repugnancia frente al racismo, en lugar de respecto al otro. Dichas emociones existen, están ahí: el negacionismo no ha sido de ayuda. Me parece que el liberalismo contemporáneo le tiene miedo a las emociones; se olvida que irrumpió en la historia de las ideas apoyándose en ellas y que puede volver a tener algún crédito si nos ofrece una alternativa a través de ellas. En segundo lugar, pero más importante: hay que admitir que el mal no sólo proviene de la falta de empatía, de la ignorancia y el miedo. El mal existe por sí mismo. Y hay que enfrentarlo.